Livre du Bicentenaire (Coiffard, 2008)

L’Anthologie

Auteur : Joël Barreau

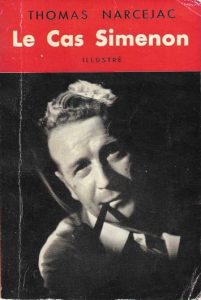

Thomas Narcejac

Pierre Ayraud, connu sous le nom de Thomas Narcejac, coauteur avec Pierre Boileau de romans policiers célèbres, dont certains ont été adaptés au cinéma avec un immense succès, fut professeur au Lycée Clemenceau de 1945 à 1967. C’est à lui que revient le mérite d’avoir fondé avec quelques élèves le ciné-club du lycée en 1949.

Dans le roman L’Age bête, écrit en collaboration avec Boileau et publié en 1978, c’est apparemment le lycée Clemenceau, baptisé lycée Marc Elder, qui sert de cadre à la fiction, mais les lieux ainsi que les personnages (enseignants, surveillant général, censeur, proviseur) ne se réfèrent à rien de précis. En fait, ce n’est pas dans cet ouvrage que Thomas Narcejac a vraiment parlé du lycée mais dans un texte écrit à l’intention de l’Amicale des anciens élèves et publié en 1979 dans Le Vieux Bahut, bulletin de cette association :

J’ai enseigné au lycée Clemenceau de 1945 à 1967. Autant dire que j’ai passé les deux tiers de ma carrière, à peu près, dans ce vieux lycée qui sortait meurtri de la guerre et montrait, comme deux bubons horribles, deux blockhaus verdâtres qui déshonorèrent ses cours de récréation pendant plusieurs années.

Certains quartiers de la ville n’étaient encore qu’un amas de décombres, mais, de la rue du Roi Albert où j’habitais alors, jusqu’au lycée, le chemin était plaisant et conservait, en l’absence de toute circulation automobile, un air distingué d’autrefois, entre Cathédrale et Place Louis XVI, avec la noble perspective de ses cours descendant vers le château et la Loire.

J’avais en poche, en cette fin d’automne 45, ma nomination à la chaire de seconde du lycée, mais un hasard plein d’arrière-pensées, si j’ose dire, avait déjà pourvu d’un titulaire cette même chaire et ce fut une cinquième qui me fut offerte, avec des compléments d’horaire en philo.

A l’époque, une cinquième c’était 40 gamins, ce qui peut paraître excessif, mais ils étaient aimables, bien élevés et faciles à diriger. Les copies se corrigeaient vite.

Je profitai donc du temps qui m’était accordé pour écrire un premier livre et, grâce à cette providentielle classe de 5e, j’entamai une carrière parallèle qui me sauva de la routine. Je passais du De Viris à des exercices littéraires plus difficiles mais je revenais aussitôt à mes gosses, l’esprit affûté et le cœur fraternel. Je les considérais comme des partenaires. Ce qui régnait entre nous, c’était une sorte de complicité joyeuse. Nous formions une petite bande. Les heures d’enseignement m’étaient légères et, quand je peinais sur un roman qui se refusait, car l’Université forme des commentateurs mais non des auteurs, je retrouvais auprès de mes élèves l’élan, le sourire, la jeunesse, qui sont le ferment de l’invention. C’est pourquoi je n’ai jamais consenti à abandonner mon métier, malgré la tentation, souvent renaissante, de lâcher l’enseignement pour le show-business. Mais j’étais, bien malgré moi, un marginal, car une carrière de professeur se dirige normalement vers l’érudition, c’est-à-dire vers la thèse, et non vers une littérature apparemment sans foi ni loi.

Ce qui ne m’empêchait nullement de m’entendre fort bien avec mes collègues, dont j’ai gardé le meilleur souvenir. Beaucoup d’entre eux étaient gens très brillants et occupent maintenant des postes les plus élevés. Certes, notre petite société était subtilement compartimentée : l’agrégé n’aurait sans doute pas dit au certifié, comme le petit Mowgli à l’ours ou au loup : « Nous sommes du même sang, toi et moi ». Mais nous savions tous survoler notre tâche ou l’accepter avec humour.

La salle des professeurs était l’endroit le plus gai que l’on puisse imaginer. Nous nous y amusions comme des gosses, et le collègue le plus réservé riait le premier des calembours ou des contrepèteries dont certains avaient le secret.

Notre communauté dépendait du Censeur le plus débonnaire, corpulent comme un moine de haute époque, triple menton, mains délicates, à la fois benoît et coléreux, faisant mystère de tout, plein de sous-entendus, l’œil en coin et le geste bénisseur signifiant : « faites-moi confiance ». C’était un virtuose de l’emploi du temps. Avait-il laissé par étourderie un trou dans votre horaire, il entreprenait sur le champ, avec la rapidité d’un ordinateur, de le placer ailleurs, et il vous démontrait, avec un sourire paternel, que cette lacune insupportable dans votre journée du mardi était une espèce de bénédiction, si on la situait le vendredi ou le samedi. Ayant l’air de tout céder, il ne donnait jamais rien, et pourtant il passait pour être arrangeant, toujours disposé à accueillir une demande, efficace sans être affairé, irremplaçable !

Nos proviseurs se tenaient un peu en retrait, sans être jamais distants.

Bref, nous étions heureux. Les seuls mauvais moments coïncidaient avec l’arrivée des polyvalents, je veux dire des Inspecteurs Généraux. Pour mieux surprendre leur monde, ils suivaient un itinéraire cauteleux, poussant des pointes imprévues qui les faisaient surgir à Cholet quand on les attendait à la Baule, tandis que des observateurs amis surveillaient leur progression sournoise. Ils se montraient enfin et je dois avouer que, la plupart du temps, nos alarmes étaient vaines ; mais, après leur passage, le lycée s’étirait voluptueusement et, sur les murs, refleurissaient les graffiti du beau temps : « un tel est un… » etc…

Ainsi s’écoulaient, tranquilles mais jamais monotones, les années, et, soudain, la retraite fut en vue. Nous avions grisonné de compagnie, dans ce lycée qui était notre second foyer.

|

– Sur la vie et l’œuvre de Thomas Narcejac, voir dans « Julien / Biographies » la notice qui lui est consacrée.