Livre du Bicentenaire

(Coiffard, 2008)

Anthologie

Victor Haïm

En 1999, fut diffusé sur France 3 le téléfilm Quand un ange passe, adapté par Bertrand Van Effenterre du récit de Stéphane Denis Les événements de 67, téléfilm dont bien des scènes avaient été tournées au Lycée Clemenceau, devenu pour l’occasion une institution privée de jeunes filles. L’acteur qui, interprétant le rôle du directeur de cette institution, occupait, dans le bureau du proviseur, son fauteuil, était un ancien élève du lycée, le dramaturge et comédien Victor Haïm : belle promotion pour quelqu’un qui affirme, comme on le verra plus loin, avoir été un cancre !

Né à Asnière en 1935, Victor Haïm arrive à Nantes en 1939 et y passe son enfance et son adolescence, à l’exception des quatre années de la guerre.

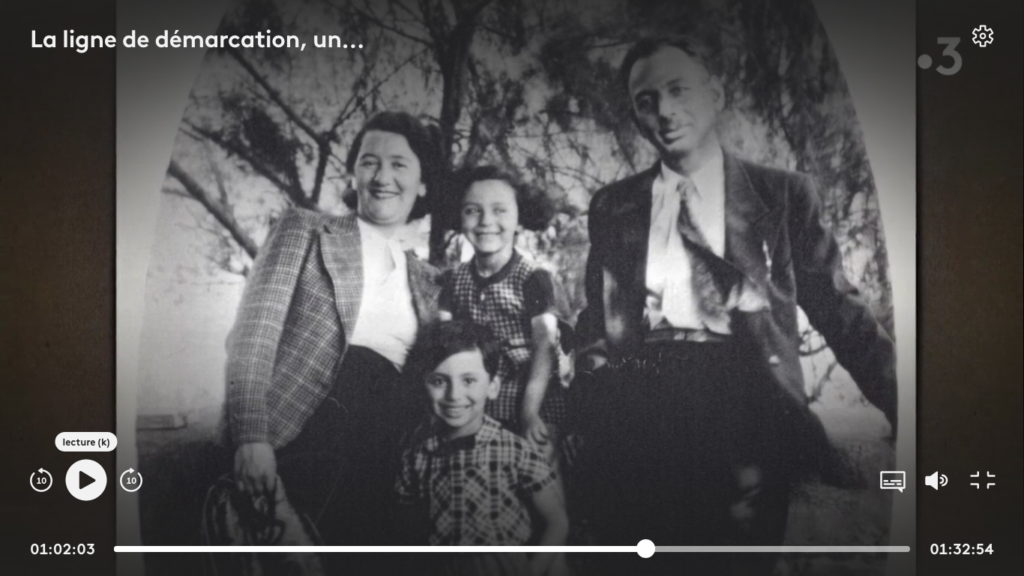

Victor Haïm, ses parents et sa soeur

Capture d’écran sur France.TV du documentaire « La Ligne de démarcation » (juin 2021)

Elève du Lycée Clemenceau, puis du Conservatoire d’art dramatique de Nantes, il monte à Paris en 1954 et, après quelques années de journalisme et de « galère », trouve sa voie dans l’écriture dramatique. Auteur d’un grand nombre de pièces jouées en France et à l’étranger ( dont Abraham et Samuel, Comment harponner le requin, La visite, Les fantasmes du boucher, Le Rire de David, Belle famille, Le vampire suce toujours deux fois), Victor Haïm a reçu le prix Ibsen, le prix Lugne-Poë, le prix Jacques Audiberti, le prix de l’Académie française et, en 2003, le Molière du meilleur auteur dramatique francophone pour sa pièce Jeux de scène.

A notre demande, il nous a envoyé, en 1998, le témoignage suivant sur ses années de lycéen :

» Peut-être s’agit-il d’une grande première. Un cancre – ou ce qui s’en rapproche – livre ici des impressions ou des anecdotes sur son passage au Lycée Clemenceau. Par exemple, jeter un œil sur les notes de Julien Gracq donne le vertige. J’envie cette sorte d’humain qui remporte tous les prix, qui n’est médiocre en aucune matière.

Après la guerre, après quatre années caché en Auvergne, je suis rentré à Nantes, où mon père s’était installé en 1939. Cursus normal : l’école communale ; puis ce fut le petit Lycée Clemenceau, qui deviendra plus tard le Lycée Jules Verne. Souvenirs précis, excluant toute paranoïa : j’y ai croisé deux professeurs antisémites, un directeur sec comme un coup de trique et un maître d’allemand pédagogue génial, qui se nommait Gérard, et qui me fit aimer cette langue qui, quelques années plus tôt, avait fait frémir mes parents. Mais une langue est belle, quand elle est utilisée par ses poètes ; elle ne l’est plus, quand elle est manipulée par des fous.

Du petit lycée, je suis passé au grand bahut. J’y ai été terrorisé, presque tout le temps, parce que je ne me sentais pas à la hauteur des autres, parce que je rêvais, parce que je ressemblais à ce petit bonhomme décrit par Prévert. J’ai donc toujours été noté comme un garçon qu’on disait intelligent et sensible, mais « fainéant comme une couleuvre ». A l’époque, pas question d’introduire dans le dossier de votre nullité les raisons psychanalytiques qui donnent l’absolution à votre paresse. Enfant perturbé, je le sais aujourd’hui, je l’étais à coup sûr : faire des cauchemars atroces, prier le ciel pour que les parents cessent de se disputer, uriner régulièrement chaque nuit dans son lit et se faire morigéner chaque matin, c’est une vie dure pour un gamin qui, à l’époque, ne pouvait compter ni sur un psy, ni sur la compréhension lucide et opportune de parents complètement désespérés. Moi, je me disais que les « zéro » qui s’accumulaient – sauf en français – ça n’était pas grave, puisque je serais acteur, auteur… et célèbre. J’ai donc traîné dans ce lycée en admirant quelques condisciples, en m’accrochant à mon don minuscule pour l’écriture, et à ma faculté à rédiger très vite mes dissertations pas mal du tout. L’horreur des ratures – que je conserve encore aujourd’hui – conférait à mes copies un aspect soigné, consciencieux. Je ne sais s’il faut attribuer à mes qualités cognitives ou à ma passion pour les grands écrivains ma facilité désarmante à tartiner huit à dix pages sur Voltaire, Montesquieu, Balzac ou encore Corneille et Molière. J’aimais ça. Mes vrais copains, c’était cette belle brochette de génies. Bonnes fréquentations.

Pour le reste, je n’étais pas un modèle fréquentable. J’avais le sentiment tordu de perdre mon temps ! Je me disais que la vie ne me renouvellerait pas régulièrement mon bail : séquelle traumatisante de la guerre sans doute. Il fallait donc que je gère cette contradiction : ne pas faire honte à mes parents, assouvir une libido envahissante. J’ai navigué avec plus de ruse que d’intelligence. Je regrette d’avoir refusé d’apprendre les rudiments de l’anglais. Lorsque, journaliste, j’ai assisté à des congrès dans la langue de Churchill, je me suis mordu mes doigts palmés. Je regrette de ne pas avoir su répondre à la question du professeur d’histoire : pour quelles raisons Napoléon a imposé le blocus continental ? Avec une bonne connaissance du passé, est-ce qu’on n’éclaire pas l’avenir ?

Moi, j’allais au jardin des Plantes. Je lutinais les mignonnes auxquelles j’exposais mes projets d’acteur. Je rêvais d’entrer au Conservatoire d’art dramatique. J’y suis entré ! Et puis, un jour, sans un sou en poche, je suis venu à Paris. J’ai crevé de faim. J’ai été journaliste, représentant, vendeur, manutentionnaire. Les jours de déprime, force 9 sur l’échelle de Richter, je pensais au Lycée Clemenceau, à cette odeur de bois, de craie, d’encre : la mémoire olfactive est terrible. Ah, ce léger parfum d’arbres ! ils y étaient nombreux. Et…je regrette. Maintenant, je joue un peu la comédie – mais sur une scène ou devant une caméra – mais surtout, j’écris. J’écris beaucoup. Le fait que mes pièces soient traduites en seize langues et jouées dans vingt deux pays atténue quelque peu l’immense nostalgie d’une époque où, dans un bon établissement, je n’avais comme seule occupation qu’apprendre. C’est une chance. Et on ne le sait pas. La couleuvre s’est éveillée tardivement. Mais bon. Mon métier – ou, pour être vaniteux, mon art – me passionne encore. Pardon à tous les professeurs du Lycée Clemenceau que je n’ai pas su ou pas voulu comprendre. »

Capture d’écran sur France.TV du documentaire « La Ligne de démarcation » (juin 2021)