Intervention de Jacques Boislève

au lycée Clemenceau

le 22 février 2018

au soir de l’hommage

rendu par le lycée

à Julien Gracq

Avec l’aimable autorisation de reproduction

donnée à « Georges et les autres »

par l’auteur

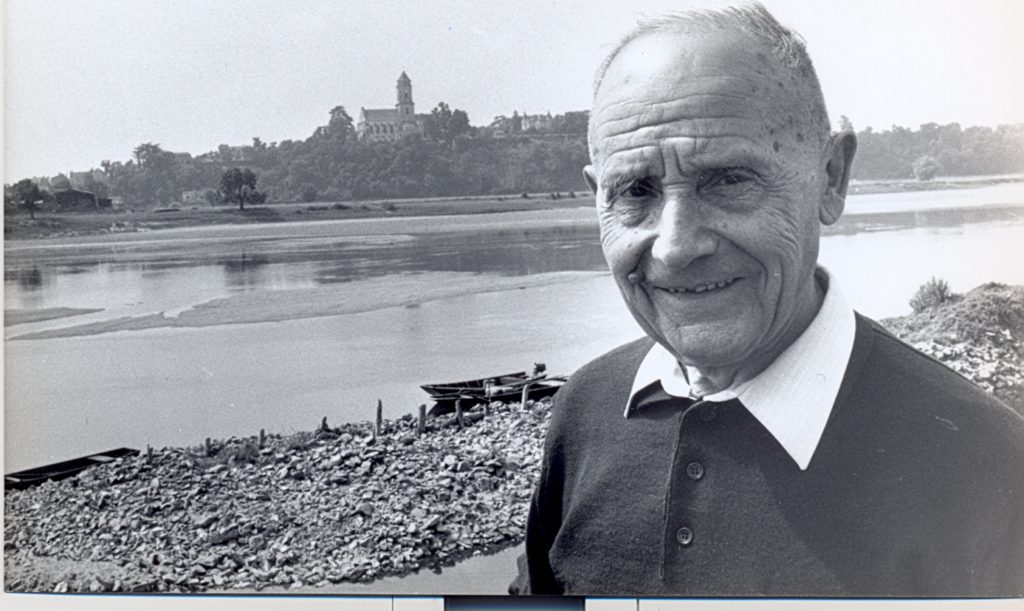

Julien Gracq à St-Florent-le-Viel

Photo Jacques Boislève

Ce que Julien Gracq nous dit de Nantes.

Ce que Nantes nous dit de Julien Gracq

Julien Gracq est originaire de l’Anjou. Nantes n’est que sa ville d’adoption, celle de ses années-lycée, vite devenue sa ville d’élection. En la reparcourant de bout en bout, l’écrivain accompli qu’il est devenu, insiste sur ce caractère non maternel, mais essentiellement nourricier de Nantes, ville de passage. Pour lui, celui de l’adolescence à la vie d’homme. Ce qui explique qu’il ait pu si aisément, l’heure venue, la quitter. Comment dès lors ne pas mettre en résonance, dès son titre – La forme d’une ville – avec le film d’Agnès Varda retraçant les premiers pas du cinéaste Jacques Demy fortement déterminés par cet imaginaire d’une ville portuaire, au titre tout aussi inspiré – Evocation d’une vocation ? Cette ville si peu habitée par lui, mais jamais oubliée, minutieusement revisitée jusque dans ses plus récentes métamorphoses pour le portrait-souvenir qu’il nous livre dans cet authentique mais original récit de formation, fut bien pour lui, le géographe devenu écrivain,, plus que la simple forme d’une ville, la forme même, la forme anticipée, de sa propre vie. Voyons donc, dans ce livre miroir, ce que Julien Gracq nous dit de Nantes et ce que Nantes, en retour, nous dit de lui.

Que dit Julien Gracq de Nantes ? Dans La forme d’une ville, livre entièrement consacré à Nantes et publié chez José Corti en 1985, Julien Gracq dit d’abord la grande singularité de cette ville « encastrée en étrangère dans son terroir » Et de ce fait, par son ouverture au monde, plus proche de Lyon et de Strasbourg que de Bordeaux, capitale provinciale trop de plain pied dans ses vignes qui l’embourgeoisent. Du coup Julien Gracq souscrit au jugement de Stendhal qui, sitôt débarqué à Nantes, y reconnaît d’emblée « une grande ville », contre Michelet qui ne voyait au contraire dans Nantes « qu’un demi-Bordeaux ». Dans ses Lettrines, Gracq, pour sa part, affirme nettement sa préférence pour Nantes, ville plus composite et populaire face à une ville de Bordeaux et son port plus homogènes et trop solennels : « Quelque chose de sabotement fantôme claque encore sur les pas de ce grand port cul-terreux, quelque chose de fruité et d’agreste, comme le frais goût de râpe de son petit vin paysan – quelque chose qui fait que – natif d’un dème de Nantes, et de naissance à l’aise dans ma cité, je ne me plairai jamais aux bords de la Garonne, dans la ville aristocratique du Pavé des Chartrons. »

Préparé ainsi par ses années nantaises – ville «remuante, bougeante, résonnante plus que de raison » et sur laquelle « flotte le drapeau de la Liberté » – à la découverte (ultérieurement, à Paris) du surréalisme, voici Gracq paré pour la grande aventure de la vie littéraire. En quête désormais non d’un ailleurs mais de la « vraie vie ».

Julien Gracq, si peu et tellement Nantais…

« Né à Nantes, comme tout le monde… » Au postulat fameux posé par Aragon, Gracq fait exception. Lui qui a fait si grand cas de Nantes au point de lui consacrer un livre exemplaire, n’y a pas vu le jour. C’est seulement sa ville d’adoption. Et il se pourrait bien que ceci explique cela : ce qui est d’emblée donné n’aura jamais autant de prix que ce dont on se sera soi-même approprié. Une lente appropriation s’agissant de Julien Gracq, puisqu’elle nécessitera, un bon demi-siècle après ses années-lycée (d’octobre1921 à juillet 1928) qui n’avaient fait de lui un demi-Nantais, un retour aux sources pour vérifier que, dans cette ville qu’alors (en 1983, 1984) il reparcourt, il n’est plus, il n’a jamais été, depuis ces années-là, un étranger. Un attachement définitif à Nantes, acté par La forme d’une ville où le Quimpérois, le Caennais, le Parisien surtout que fut Julien Gracq confirme que – Angevin de naissance, mais Nantais de cœur !- Nantes est bien sa « ville » de référence : celle qui, au grand jeu des affinités électives, a entre toutes – et malgré tout – sa préférence.

Nantes : « l’incubateur de mon adolescence »

Ceci dit, il convient de rappeler que l’intention de l’auteur n’a jamais été d’écrire un livre sur Nantes, et encore moins à la gloire de Nantes, mais de revenir sur une période cruciale pour lui: celle de sa formation qui se fit dans cette ville, ce qui fut loin d’être neutre. Dans La forme d’une ville, il replace Nantes à sa juste place dans sa biographie, celle, selon sa propre expression, d’ « incubateur » de son adolescence : « J’ai vécu en symbiose trop étroite avec Nantes dont l’image s’enrichissait en moi au long des années, en même temps que s’achevait en elle ma « croissance », pour ne pas avoir de difficulté à cerner la représentation que je me fais d’elle (…) Je croissais, et la ville avec moi changeait et se remodelait, creusait ses limites, approfondissait ses perspectives… »

D’où ce beau titre inspiré de Baudelaire bousculé par les grands travaux de Paris au temps d’Haussmann- – La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel. »- La forme d’une ville mais au subtil double sens chez Gracq associant intimement son propre passage de l’état d’enfance à l’âge d’homme au devenir d’une ville qui va, à son tour, connaître elle-même – comblements, bombardements – de profonds bouleversements : « …Je n’avais pas été heureux ici, mais je ne quittais pas le port sur lest ; j’avais beaucoup engrangé. Je regardais avec amitié les rues silencieuses, les sinuosités creuses, familières, du moule que j’allais maintenant évacuer : ce n’était pas là seulement une ville où j’avais grandi, c’était une ville où, contre elle, selon elle, mais toujours avec elle, je m’étais formé. » L’intention de l’auteur est bien là : dans l’écriture de ce récit de formation, où s’esquisse aussi néanmoins, de la première à la dernière page, et fort heureusement pour nous, le « roman » d’une ville, avec l’esquisse même de quelques unes de ses plus pittoresques figures : l’armateur et collectionneur Thomas Dobrée notamment, le type même de ces « rejetons des négriers sentimentaux, mélomanes et sadiques et de Gilles de Rais… »

Nantais, Gracq ? Si peu objectivement – seulement durant sept années, celles du lycée où il entre à l’âge de onze ans, qui font huit ou huit et demi car il faut y ajouter une période militaire en 1935, aussitôt suivie de sa première année d’enseignement qui le voit revenir à Clemenceau comme professeur d’histoire et de géographie, jusqu’à l’été 36. Etre à Nantes l’année du Front Populaire n’a évidemment rien d’anodin. « Face à la montée des périls », comme il m’a dit, il s’engage politiquement au Parti communiste et syndicalement à la CGT. Peu d’années donc, mais des années qui comptent. Nantais, Gracq ? Si peu…et tellement.

Clemenceau : le traumatisme de l’internat

Un paradoxe initial préside à ce long compagnonnage affectif de Julien Gracq avec Nantes, à cette complicité jamais démentie depuis entre deux rebelles, car, comme un mousse embarqué de force sur un vaisseau, cet attachement procède d’un arrachement. Du vert paradis de l’enfance – Saint-Florent, la douceur angevine, l’île Batailleuse, ces bords de Loire et de l’Evre qu’il ne retrouvera plus dès lors, en alternance avec le bord de mer, qu’au temps des vacances – le jeune Louis Poirier est brutalement sevré. Certes, il y a pire sans doute que la condition d’interne – rien à voir avec la colonie pénitentiaire de Mettray en Val de Loire, que connut Jean Genet, le grand lycée de Nantes n’est pas un bagne d’enfants comme celui que dénoncera Prévert sur une île bretonne – mais, héritage d’autres siècles qui faisaient du cloître, du prytanée militaire et du cachot, les paradigmes de la rédemption et qui durera tout de même jusqu’au seuil des années 1960, on ne jura longtemps que par les vertus réputées hautement éducatives et pédagogiques de la discipline : il fallait endurcir les jeunes pousses, le forçage de la trop tendre plante humaine était la règle. Les portes de l’avenir ne s’ouvrant jamais sans tribut ni rite sacrificiel, du moins l’a-t-on longtemps cru, la naissance à Nantes de Julien Gracq s’est faite, il n’est pas le seul, dans cette douleur acceptée pour son fruit. Nantes fut ainsi pour l’enfant Poirier le lieu de la première épreuve, au sens médiéval du terme et auquel il convient de restituer toute sa charge initiatrice.

Pour un enfant venu de la campagne, c’était la double peine : l’internat venant s’ajouter au lycée. Et pire encore pour les élèves venus de l’étranger, les grandes vacances au lycée ajoutant la déréliction à leur réclusion. Faute de pouvoir citer in extenso les pages que Gracq y consacre au cœur de son livre (p 149-150-151 de l’édition Corti) qui sont à relire en entier, on ne peut en donner ici qu’un extrait : « Ordre, uniformité, discipline, hiérarchie restaient les maîtres-mots. C’était une institution rude, aux angles vifs et coupants, où tout mouvement spontané avait chance d’être une meurtrissure, où presque toutes les situations étaient d’inconfort, depuis le dortoir glacé jusqu’au linge parcimonieux et au poisson ammoniacal, depuis la bise des corridors jusqu’à l’huile de foie de morue (administrée, il est vrai, seulement à la demande des familles) analogue par le supplice de son injection à la purgation au souffre des petits forçats scolaires de Nicholas Nickleby… » Tout est dit par Gracq quand il prend ainsi pour grand témoins Charles Dickens. Oui, Dickens, pas moins, et ses enfants martyrs d’un autre siècle. Cette déréliction de l’internat, on la retrouve chez Jules Laforgue, dans son Stéphane Vassiliew qui en mourra. Mais Gracq en fait lui-même doublement écho dans Un beau ténébreux : ce qu’il fait dire à Christel, dont le cœur se serre à s’en ressouvenir, c’est ce que lui-même a vécu au lycée de Nantes, avec pour seule et magique éclaircie le lever de rideau, un dimanche à Graslin – et ce que Grégory nous dit d’Allan, dans ce même roman – ce sabbat sous les toits du lycée, lui-même l’a vu dans ce même lycée un soir de chahut monstre. Pour Allan, c’est bien la forme de sa vie qui se profile tout entière dans ces années-lycée et de façon prémonitoire, jusque, « après avoir brûlé sa vie par les deux bouts », dans la mise en scène spectaculaire de sa propre mort. Comme « Vaché, Cravan, Rigaut » – figures pionnières du Surréalisme – « marqués , Gracq le souligne, d’une espèce de signe sacramentel par leur suicide ».

Le pressentiment du surréalisme

Si j’insiste fortement sur le caractère tranchant de cette rupture pour l’enfant Poirier avec le monde d’avant, blessure initiale qui constitue évidemment par ailleurs le point sensible de la relation entre le futur écrivain et Nantes, c’est aussi et d’abord pour attirer l’attention sur un texte à mes yeux et de ce point de vue majeur de Gracq : celui qu’il consacre à Lautréamont, que les Surréalistes tenaient pour un des grands précurseurs de leur « révolution » totale, et à son œuvre emblématique, Les chants du Maldoror.

Lautréamont toujours : ce texte vibrant de Gracq, dont le titre claque déjà comme un drapeau, paru d’abord en 1947 dans la revue La Jeune Parque avant d’être repris dans Préférences, a la densité d’un essai. Il est publié deux ans avant la parution du remarquable exercice d’admiration que Gracq consacre à André Breton et dont il faut impérativement le rapprocher. Car Gracq, sans jamais se laisser embrigader dans ce mouvement, a-t-il jamais été aussi proche du Surréalisme que dans ce texte littéralement engagé et si radical?

Invoquant à travers Lautréamont « l’ange exterminateur », au point d’en faire un nouveau Saint-Just, admirant, justifiant même pour la seule fulgurante beauté du geste, l’acte terroriste lui-même, sans s’interroger plus avant sur le fond, quand il est perpétré par les jeunes anarchistes russes du début du XXe siècle « passés si directement et si naturellement des bancs du collège à l’état de lanceurs de bombes, et qui représentent somme toute une des trajectoires humaines les plus pures de ligne qu’il soit donné de rêver : celle d’une révolte absolument inconditionnelle », Gracq en appelle, contre la dictature desséchante de la raison, à la libération de toutes les forces de l’irrationnel, à la révolte à l’état pur, contre la négation de la poésie et au nom de l’enfance sacrifiée.

S’en suit un réquisitoire contre l’internat d’une violence extrême: «Il est pour le moins singulier de constater que la claustration de l’internat – condition physique du dressage rationnel auquel est soumis jusqu’à nos jours l’enfant sous l’influence d’un système dont on a souligné l’arbitraire (…) naît précisément vers le XVIe siècle, avec l’avènement de la raison pure. La conséquence en a été depuis quatre siècles l’infliction purement artificielle à l’enfant – d’autant plus violente que sa nature est plus fraîche et plus spontanée – d’un « traumatisme de l’éducation» qui ne le cède en rien en gravité à celui de la naissance et se révèle dans ses conséquences infiniment plus déterminant. ».

Fustigeant ceux qui se contentèrent, tel Alain-Fournier, de « dorer les barreaux de la cage », il en appelle logiquement, après Lautréamont, à Rimbaud et Jarry, les deux autres grands dénonciateurs de cette impardonnable injure faite à l’esprit d’enfance, mais aussi au Jean Vigo de Zéro de conduite et surtout à Bunuel qui dans son film-brûlot, Le chien andalou, fait jaillir des poings serrés d’un tout jeune adolescent deux révolvers : image-mère de la révolte surréaliste, depuis que le Nantais Jacques Vaché a suggéré ainsi – pur fantasme littéraire chez lui, il convient de le préciser pour écarter d’emblée toute confusion – de sortir, révolver au poing, pour aller tirer sur la foule (geste fou mais éminemment spectaculaire auxquels – s’inscrivant tragiquement cette fois, hélas, dans le champs du réel – les drames réitérés des campus américains redonnent une effarante actualité et une préoccupante résonance). Et Gracq alors d’en venir à sa propre expérience nantaise : « Je me souviens avec une acuité particulière : un vent de folie à ce qui m’a toujours semblé (…) soufflait avec la fin de la guerre sur cette ville curieuse où deux ans auparavant Jacques Vaché venait de se suicider. »

Le Rêve d’une ville

Ainsi, anticipant sur La forme d’une ville, ces quelques pages sur l’internat en proie au sabbat nocturne au seuil des années folles et de la brutale mais compréhensible décompression d’après-guerre qu’elles engendrent, et quelques autres pages également à charge mais quand même moins radicales, dans Lettrines 2 sur l’enseignement à cette époque ultra sclérosé de la poésie, non seulement nouent la relation hautement ambivalente que Gracq entretiendra avec Nantes mais préfigurent aussi sa rencontre ultérieure, dans cette même ville avec Breton. En prenant appui sur ce texte sur Lautréamont où il épouse à ce point les thèses du Surréalisme et pousse aussi loin son adhésion à la pure révolte, à la dissidence sans condition et, ici, en lien direct avec son propre vécu, je crois, en effet, pouvoir avancer que Gracq, sans rien savoir encore du Surréalisme, qu’il ne découvrira qu’à Paris quelques années plus tard, en a eu alors, à Nantes précisément, le pressentiment. La remarquable exposition du Musée des Beaux-Arts – Le rêve d’une ville – qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler, mais cette fois sur le mode collectif, l’approche de Nantes initiée par La forme d’une ville, a montré dix ans après la parution de ce livre et en tout point confirmé quels liens privilégiés la Cité d’Orphée (pour reprendre la belle expression de Cadou) a tissé si prématurément et si continûment avec le Surréalisme, qui connut là, avant même les années-lycée de Gracq, ses prémices.

A noter : dans Lautréamont toujours Gracq pointait le « ressentiment destructeur » que Jarry et Rimbaud avaient développé envers leur lieu d’origine : Rennes et Charleville. On remarque au passage que lui-même – par ailleurs si dénué de toute nostalgie – ne nourrit en rien une telle rancœur à l’encontre de Nantes, sa ville nourricière. Enfin, avant de clore ce chapitre, un mot encore sur Autour des sept collines, souvent comparé à La forme d’une ville. On a tort, me semble-t-il, de rabaisser le livre de Gracq sur Rome, même s’il est, de fait, moins réussi, pour porter le livre sur Nantes au plus haut. On ferait mieux de voir combien ils se font écho l’un et l’autre. Dans La forme d’une ville, Gracq se charge et se pare pour la vie. Dans Autour des sept collines, un peu cavalièrement certes, mais assez logiquement par rapport à tout ce qui vient d’être dit, il se déleste de tout ce qui, dans la culture, les humanités gréco-latines et le latin dussent-elles en faire les frais, ne vit plus.

« La vraie vie, ce monde tout autre… »

Nantes, le lieu de l’épreuve et, ce qui va de pair évidemment avec l’épreuve, le lieu de l’initiation progressive (la découverte majeure de Stendhal à quinze ans, mais pas seulement…). En faisant de Christel – une des héroïnes et la plus sensible d’Un beau ténébreux – son interprète, n’est-ce pas de lui-même dont Gracq parle quand, juste après avoir rouvert, dans le train de nuit, son cœur d’enfant meurtri par la prison de l’internat, elle évoque l’opéra de Nantes où se jouait La Tosca, et dit avoir alors pressenti – comme lui au même âge – et à nouveau quelques années plus tard à Paris, où le spectacle total de Parsifal le laisse ébloui comme devant une vision – ! – « la vraie vie, ce monde tout autre dès le lever du rideau », que depuis elle/il aspire à rejoindre. C’est alors, à mi-parcours entre Angers et Nantes, comme une réponse immédiate à son vœu le plus secret, devant « un paysage qu’(elle) aime, où la Loire se resserre entre de hautes collines boisées, couronnées de châteaux », et au moment même où elle se dit « Mais quel dommage, quel dommage vraiment qu’il soit nuit noire » que « Juste à ce point, juste, – l’espace de deux à trois secondes, il fit clair comme en plein jour… », la nuit s’étant soudain illuminée par le miracle d’une météorite qui – pur hasard objectif si cher aux surréalistes, prodigieux « qu’à cela ne tienne », seul capable de ré-enchanter la vie – avait traversé au moment même en embrasant tout le ciel.

L’illumination de la Prairie de Mauves

Après l’enchantement théâtral de Graslin, la révélation existentielle de la Prairie de Mauves, à l’amont immédiat de Nantes, ainsi relatée par Gracq dans La forme d’une ville : « C’est là, dans la prairie de Mauves, qu’une après-midi, allongé dans l’herbe haute et regardant couler la Loire au ras des prés, j’eus tout à coup l’esprit ensoleillé par une bizarre illumination quiétiste : le sentiment, au moins approximatif, qu’il était parfaitement indifférent, et en même temps parfaitement suffisant et délectable, de me tenir ici ou d’être ailleurs, qu’une circulation instantanée s’établissait entre tous les lieux et tous les moments, et que l’étendue et le temps n’étaient, l’un et l’autre, qu’un mode universel de confluence…. » Ce moment d’exception – qu’il convient de resituer en ce début d’été, annonciateur, avec les sorties dominicales des internes du lycée Clemenceau vers le manoir de la Colinière, des grandes vacances, « qui ne commençaient alors, me rappelait Julien Gracq, qu’à la mi-juillet », – condense et profile toute la vie future de l’écrivain. Sa voie est désormais tracée : celle, dans sa vie comme dans ses écrits, d’un pur contemplatif : « Tant de mains pour faire et si peu d’yeux pour regarder », ainsi qu’il le déplore dans ses Lettrines à propos de la navrante déconstruction-reconstruction du front de mer de La Baule.

Zen Julien Gracq ? En effet. Il s’est expliqué là-dessus avec Bernhild Boie à laquelle il écrit : « Vous savez que les surréalistes ont pensé qu’il y avait une analogie étroite entre les points sublimes dont parle Breton (d’où le positif et le négatif, le jour et la nuit, etc. cessent d’être perçus contradictoirement) et le satori du Zen, sorte d’illumination subite ou de saut brusque où les notions de sujet et d’objet s’annulent et où toute contradiction disparaît. Cette réalisation, capable de faire disparaître l’opposition entre le sentiment du moi et l’existence du monde sensible, me paraît toujours la seule chose qui vaille d’être recherchée – c’est en cela que le bouddhisme Zen m’intéresse. Je suis porté aussi à croire à la justesse de la direction dans laquelle il cherche : c’est-à-dire à la non-valeur de l’action, aux vertus de la passivité, de la détente mentale complète, de l’absorption. C’est cette attitude que j’ai en vue lorsque je parle de la plante humaine. »

Révolte enfantine, enchantement théâtral, chant du monde – harmonia mundi ! – : autant de situation-limites où Gracq, par avance, redisons-le, entre fortement en résonance avec André Breton.

Graslin : point d’ignition. La Fosse : point d’inflammation

Nantes enfin et simultanément, après l’épreuve et la révélation, lieu du déniaisement au sens où Gracq en parlera plus tard à propos de Perceval, dans Le Roi pêcheur. Avec, là encore, toute l’ambivalence du Pur qu’est encore Perceval confronté aux ravages de l’impudeur et de la pestilence : charme vénéneux de Kundry, blessure purulente d’Amfortas.

Nantes, ville du désir, dont Graslin est – au sommet de la ville haute – le point d’ignition, et dont la Fosse, aussi indissociable que le grand jour et la nuit la plus profonde, oppose diamétralement dans les bas-fonds, son mythique lieu de perdition : « Ce qui me frappait le plus immédiatement, écrit Julien Gracq, c’était ce mélange de clandestinité et d’exhibitionnisme, la provocation criarde, et , en même temps, reléguée, lépreuse, qui émanait de cette zone d’interdits, où je devinais (…) un des vrais points d’inflammation de la ville. ». Une Fosse, qui nourrit chez lui fascination et répulsion au récit de débauches nocturnes, avérées ou fantasmées, de ses camarades de lycée, elles-mêmes transposées littérairement sinon vite euphémisées en une plus prude « initiation aux charmes de Rolla » et sur laquelle, se plaçant à nouveau à dessein sous le patronage de Lautréamont et de ses sulfureux Chants de Maldoror, il fait flotter « le drapeau rouge du vice »

Rien de plus sur la Fosse chez Gracq. Pour en pénétrer plus avant les mystères, c’est à la belle nouvelle qu’André Pieyre de Mandiargues consacre sous ce titre éponyme au Passage Pommeraye qu’il convient de se reporter et à La Nuit du Rose Hôtel de Maurice Fourré, livre singulier que Julien Gracq porta à la connaissance de Breton qui le fit publier en le préfaçant. Mais Gracq évoque aussi à propos de Nantes le « magnifique déchaînement de canaillerie sexuelle de son carnaval des brumes » et il n’a pas oublié, à l’âge des premiers troubles de la puberté, la cavalcade échevelée des créatures du Carnaval – « Ces silhouettes insolentes, puissamment vulgaires, de débardeuses du plaisir… ».

Gracq et André Breton : à Nantes ensemble et séparément

Nantes sera aussi, sera surtout, dix ans plus tard, en août 1939 le lieu de la Rencontre. Pouvait-elle avoir lieu ailleurs qu’à Nantes cette première rencontre avec André Breton? Cette rencontre – dont ce dernier écrira à Claude Cahun que Julien Gracq l’avait placée de bout en bout sous le signe du Graal – est évoquée dans un autre texte avant-coureur de La forme d’une ville, dense lui aussi et magnifique : Béatrix de Bretagne, publié en recueil dans Préférences.

Nantes « où nous sommes tout à la fois ensemble et séparément » écrira Breton dans la dernière carte postale qu’il lui adresse de Bretagne, bien des années plus tard, l’été de son décès. Nantes où Breton l’avait précédé, où ils se sont retrouvés et où, prenant à son tour le chemin du parc de Procé, Gracq lui emboîte à nouveau tout naturellement le pas dans La forme d’une ville.

Ville rêvée plus qu’habitée

Nantes, ville continûment côtoyée bien plus que véritablement habitée par Gracq, ville racontée par d’autres. Ville désirée plus que possédée. De Nantes, Gracq, longtemps, ne connut (et, oserai-je dire, ne voulut connaître) que la rumeur : « J’y ai vécu plus par l’imagination que dans la réalité. » Ville plus fantasmée que vécue, revisitée, interrogée, retrouvée soixante ans plus tard, non comme on regagne le port, mais pour un retour sur soi afin de prendre toute la mesure de l’empreinte. Rouverte alors comme un livre.

« Tout livre pousse sur d’autres livres », se plait à rappeler Gracq. Ce qui se vérifie parfaitement dans son approche de Nantes où, reprenant notamment l’itinéraire de ses promenades lycéennes ou suivant la pente naturelle de ses rêveries, il retrouve tour à tour Rimbaud (les fumées et les bruits de la ville portuaire) Stendhal (le théâtre-opéra Graslin), Proust (l’hippodrome du Petit-Port et ses mondanités), Poe (l’ancien observatoire), Verne (l’arche de Noé végétale du Jardin des plantes), Balzac (le château de la Colinière, qui évoque pour lui la Vivetière, le manoir des Chouans), mais aussi et surtout Lautréamont (les coulisses de la Fosse où les filles à matelots, sirènes des temps modernes, officient) et même Sade (à propos du scandale de la Close et plus généralement du vent de folie soufflant sur la ville des années 20), André Breton, bien sûr, (auquel il songe d’emblée en se remémorant quelques retentissants faits divers : la mort restée mystérieuse – overdose ou suicide ? – de Jacques Vaché, le saut de la mort du plongeur polonais du haut du transbordeur, l’incendie de la cathédrale…). Valéry Larbaud (le train dans la ville). Et Jules Verne, inévitablement, qui lui est familier depuis l’enfance et retrouvé ici chez lui sur les hauteurs de Sainte-Anne quand, l’année où Gracq enseigne à Nantes, il se rend du grand lycée à l’annexe de Chantenay: « La rue en corniche des Garennes, dominant de haut la Loire de Trentemoult (…) vient rejoindre encore en moi le panorama de St-Augustine en Floride, tel que le montrait l’édition Hetzel de Nord contre Sud. » La Colinière et la prairie de Mauves à l’Est, l’hippodrome au Nord, Chantenay à l’Ouest : n’est-on pas là, selon le beau titre d’une nouvelle de Noël Devaulx que Gracq, en homme des lisières, des confins et des marches, reprenait volontiers à son compte, en marge du cadastre ?

Ses propres livres ont puisé à leur tour, pour partie, à la source nantaise : un départ en train pour l’Angleterre – l’express Bordeaux-Dieppe pris au petit matin à la Gare de l’Etat ! – dont il s’est souvenu pour donner le branle aux premières pages du Rivage des Syrtes, l’hippodrome du Petit-Port, aux confins de la ville, son ambiance et ses élégances qui l’ont inspiré pour Le Roi Cophetua.

En lisant La forme d’une ville, l’envie m’est venue plusieurs fois, tout en sachant que comparaison n’est pas raison, d’oser des rapprochements avec L’Enfant de Jules Vallès, autre récit d’initiation à travers une jeunesse nantaise et dans les mêmes lieux : lycée, théâtre. Et, cette fois de façon plus pertinente, de croiser le regard que Gracq porte sur Nantes avec celui de Jacques Prévert, Michel Ragon, Michel Chaillou, Paul-Louis Rossi… Est-ce bien la même ville qu’ils ont vue ? Je me suis souvenu aussi qu’Henri Queffelec s’est laissé guider par Gracq dans les rues de Nantes et nous en a laissé la relation dans les Cahiers de l’Académie de Bretagne. Je le vois encore battant le pavé nantais en compagnie Morvan Lebesque, son ancien condisciple de Clemenceau, rendant visite à Robert de Goulaine ou jouant aux échecs, avec un ancien juge d’Angers connu lui aussi à Clemenceau et retiré en périphérie nantaise, Stanislas Mitard, celui-là même qui lui avait remis le manuscrit de La nuit du Rose-Hôtel. J’en fais du coup le constat étonné : au fond, dans Nantes même, ce grand solitaire n’était pas si seul !

Nantes : une ville jamais perdue de vue par lui ainsi qu’en attestent les Lettrines et des visites épisodiques (comme l’exposition sur la Duchesse de Berry au musée Dobrée), et dont je puis moi-même, comme d’autres, témoigner car chaque fois que j’allais le voir, on parlait de Nantes ! Je sentais Gracq curieux de tout ce qui touchait à cette ville. Je compris mieux cet intérêt resté si vif et permanent le jour où il me téléphona pour m’annoncer la parution de La forme d’une ville et me demander, de la part de son éditeur, José Corti, d’établir une liste de journalistes de la région à qui faire l’envoi de presse. Mais le livre publié, il n’a pas cessé, bien au contraire, d’être curieux de Nantes et de son actualité, notamment culturelle et plus d’une fois polémique, qui l’intéressait et l’amusait.

Un précieux état des lieux

Alors que, sur la lancée des Trente Glorieuses, le renouveau économique et l’expansion urbaine y sont déjà largement amorcés, mais pas encore la révolution culturelle qui n’interviendra qu’après 1989, on dispose avec le livre de Gracq sur Nantes d’un précieux – et très fin – état des lieux, dressé à un moment charnière, puisqu’à la veille, pour cette ville au riche passé, doublement meurtrie par les comblements et les bombardements, de basculer dans un avenir qui va l’asseoir désormais sur des bases de développement assez radicalement nouvelles (1).

Bien que ce ne soit en rien l’objet premier du livre, – Gracq insiste : « Je ne cherche pas à faire le portrait d’une ville, mais à dire comment elle m’a formé. » – il n’empêche, en maître du paysage et géographe de surcroît, il nous livre là, en 1985, avec La forme d’une ville, un indéniable « tableau de Nantes », ville-archipel, écartelée d’Est en Ouest entre terre et mer et du Nord au Sud, entre le pays des brumes – « Froids bocages, verdure sombre » – et le franc soleil, que partage non seulement le grand fleuve mais tant de rivières si différentes – Erdre claudélienne, Chézine rimbaldienne, Sèvre stendhalienne, boires, Seil et étiers verniens – et dont, pointant les diverses lignes de rupture, il décrit avec tant de justesse le caractère « balkanique ». Faut-il reprendre ici ses formules fameuses, classiques désormais, sinon déjà usées à force d’avoir été tant citées : ville «mi-chair-mi-poisson », en « séparation de corps » avec son fleuve. (Mais ce divorce n’est-il pas aujourd’hui lui-même en passe d’être résorbé ?)

Sans remonter dans le temps au-delà de son siècle, s’en tenant dans La forme d’une ville à une approche non historique mais exclusivement spatiale, quand il revisite Nantes, Gracq, associant l’œil du géographe qui le caractérise à l’esprit critique, n’élude pas la ville réelle, en proie alors à un étalement urbain anarchique et replacée dans son contexte actuel : une région des Pays de la Loire encore – dans les années 80 – bien théorique, un port de Saint-Nazaire qui s’est substitué à celui de Nantes, déjà si « cul-terreux ». Et Gracq d’attirer à bon droit l’attention sur la lointaine banlieue bleue, ce Nantes qui, la saison d’été venue, se transporte sur la Côte, dessinant longtemps à l’avance l’aire métropolitaine sur laquelle désormais la ville s’installe plus durablement.

Un portrait de ville subjectif

D’arpenter ainsi le pavé nantais, pour une ultime confrontation avec cette ville qui a tant changé, l’aide, sans nostalgie ni complaisance excessives, à tamiser ses souvenirs. Ce minutieux portrait de ville où se conjuguent l’observation, l’humour – la tour Bretagne comparée au « pal de Dracula » ! – et la réminiscence, il le tend, en effet, comme un miroir à seule fin d’en faire ressurgir ses propres images intérieures pour ne retenir de Nantes que ce qui va définitivement compter pour lui.

Il fait ainsi grand cas de l’ancien tramway et du pont transbordeur mais se refuse à sacrifier aux incontournables de la mythologie locale, n’accordant qu’une attention assez distraite au Passage Pommeraye, insuffisamment sombre pour être véritablement envoûtant. Définitivement allergique au musée des Beaux-Arts – exception faite d’un inoubliable tableau de Georges de la Tour : L’ange apparaissant à saint Joseph qui lui « donnait des éblouissements », il fait du quartier du théâtre l’épicentre de son imaginaire et – « plus sensible au grain de peau de la ville qu’à ses bijoux » – confesse n’avoir jamais visité le château des Ducs et n’être rentré qu’une seule fois dans la cathédrale, comme Stendhal : pour aller voir le tombeau de François II. Le passé négrier de la ville est seulement mentionné, pour mémoire, au détour d’une page. Idem pour Carrier. De même, Nantes pour Gracq est une ville sans classe laborieuse, ce qui peut surprendre chez cet intellectuel qui fut pourtant encarté à la CGT au plus fort de la lutte ouvrière.

Un portrait de ville, on le voit, très subjectif mais qui, une fois n’est pas coutume, nous entraîne vers les théâtres extérieurs de la ville : l’île de Nantes encore en friche, le champ de manœuvre du Bèle, les coulées vertes et les terrains de sport, Gracq, depuis toujours grand amateur de spectacles sportifs, nous faisant revivre comme si on y était la charge historique des Géants des forges de Trignac qui ne firent qu’une bouchée au rugby des étudiants du S.N.U.C.

Mais, dès Lettrines, Gracq n’avait-il pas déjà donné en quelques notes tout ce que La forme d’une ville allait mettre ensuite superbement en musique : « Le cœur de Nantes battra toujours pour moi avec les coups de timbre métallique des vieux tramways jaunes virant devant l’aubette de la place du Commerce, dans le soleil du dimanche matin de mes sorties, jaunet et jeune, et râpeux comme le muscadet. »

(1) Lire à ce propos, dans le numéro thématique de 303 consacré à Julien Gracq en 2006, l’entretien que le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, m’a accordé sur La forme d’une ville.

Jacques BOISLEVE – Né en 1943 à Saint-Florent-le-Vieil, Maine-et-Loire. Après études en histoire de l’art, à la Sorbonne, et en histoire, à l’Institut catholique de Paris, il s’oriente vers le journalisme qu’il a exercé pendant plus de 30 ans dans tout l’Ouest. Parallèlement il a poursuivi un travail de recherche en littérature et d’écriture plus personnel sur le monde de la Loire et celui du Bocage qui a donné lieu à des promenades littéraires, à des communications dans des colloques et des conférences, à la publication de nombreux articles et d’une vingtaine d’ouvrages, pour plusieurs d’entre eux en collaboration avec des photographes (dont Yann Arthus-Bertrand pour La Loire vue du ciel). Il a publié Le vert Bocage (Siloë 2005), un essai sur deux siècles de littérature ayant l’Ouest pour cadre et un recueil de fragments: Paysages sonores (Editions du Petit Véhicule 2009). La revue 303 Arts, Recherches et Création lui a confié la réalisation de son grand numéro thématique annuel 2006 consacré à Julien Gracq. Il participe aux travaux de plusieurs conseils scientifiques sur la langue française à Angers, sur la Loire à Tours (auprès de la Mission Val de Loire-patrimoine mondial). Membre de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, il participe aussi activement de plusieurs autres associations littéraires ( Rencontres Julien Gracq et Maison Gracq à Saint-Florent, Lyriades de langue française, Amis de René Bazin…) Jacques Boislève était par ailleurs, jusqu’en 2017, vice-président de l’Union régionale des CPIE (centres permanents d’initiatives pour l’environnement) des Pays de la Loire et membre du Conseil économique, social et environnemental régional des Pays de la Loire.